उत्तराखंड में बोलियाँ, लोक संस्कृति और मौखिक परंपराएँ

– देवेंद्र के. बुडाकोटी

बोलियाँ केवल भाषाई विविधताएँ नहीं होतीं, बल्कि वे सांस्कृतिक विरासत की संवाहक होती हैं। उनका गठन भौगोलिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से होता है। इन बोलियों का संरक्षण और शिक्षण न केवल भाषा के लिए, बल्कि संपूर्ण क्षेत्रीय लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंपरागत रूप से यह संस्कृति स्थानीय बोलियों की मौखिक परंपराओं के माध्यम से ही पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचारित होती रही है।

मलेशिया की एक कहावत है—“बहासा जिवा बंग्सा”, अर्थात् भाषा ही राष्ट्र की आत्मा है। यह कथन उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष रूप से सार्थक है, जहाँ आज की युवा पीढ़ी अक्सर कहती है—“मैं गढ़वाली या कुमाऊँनी समझ तो सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता।” जबकि सच्चाई यह है कि यदि कोई किसी बोली को समझ सकता है, तो थोड़े अभ्यास से वह उसे बोल भी सकता है।

मैं स्वयं थोड़ा तमिल समझता हूँ, इसलिए थोड़ी-बहुत बोल भी लेता हूँ। नेपाली और बंगाली मुझे लगभग अस्सी प्रतिशत समझ में आती हैं और मैं इन्हें साठ प्रतिशत तक बोल सकता हूँ। मेरी बेटियाँ तो बंगाली पूरी तरह धाराप्रवाह बोलती हैं—उनकी माँ की वजह से।

उत्तराखंडी बोलियों के लुप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि शहरों में बसने वाले माता-पिता ने अपने बच्चों को मातृभाषा बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी को प्राथमिकता दी। शायद उनके मन में यह भय रहा होगा कि बोली बोलना बच्चों को ‘ग्रामीण’ या ‘पिछड़ेपन’ की पहचान से जोड़ देगा।

लेकिन यह समझना आवश्यक है कि भाषा किसी भी संस्कृति की नींव होती है। जब कोई पीढ़ी अपनी बोली बोलना छोड़ देती है, तो वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटने लगती है। आज अनेक शहरी उत्तराखंडी युवा अपनी संस्कृति से भावनात्मक रूप से दूर हो रहे हैं। मेरे अनुमान से लगभग पचास प्रतिशत शहरी उत्तराखंडी युवा अन्य समुदायों में विवाह कर रहे हैं। यह सामाजिक प्रगति का प्रतीक अवश्य है, किंतु आने वाली पीढ़ियों में बोलियों और परंपराओं के संरक्षण को लेकर चिंता भी उत्पन्न करता है।

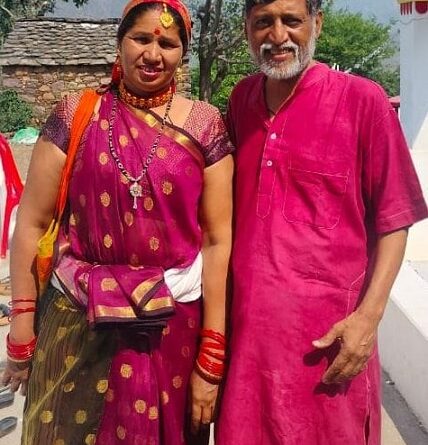

पारंपरिक पहनावे की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कभी दैनिक जीवन का हिस्सा रहे कुर्ता-पायजामा या धोती अब शायद ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक या सांस्कृतिक अवसरों पर भी ये पोशाकें अब केवल औपचारिकता या शादियों तक सीमित रह गई हैं। कभी-कभी तो लगता है कि राजनीतिज्ञों की पारंपरिक पोशाक वाली छवि ने आम लोगों को इन्हें रोजमर्रा में अपनाने से हतोत्साहित कर दिया है।

शादियों के स्वरूप में भी भारी बदलाव आया है। पहाड़ी विवाह, जो कभी हल्दी हाथ और मंगल गीत जैसी परंपराओं से गूंजते थे, अब डीजे और मोबाइल रिकॉर्डिंग से संचालित होने लगे हैं। पहले गाँव की महिलाएँ मौके पर तुरंत गीत रचकर गा देती थीं, जो हंसी-मजाक और आत्मीयता से भरे होते थे। अब ऐसे गीत गाँवों में भी लगभग विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि दिन में शादियाँ होना भी सामान्य हो गया है—कहा जाता है कि यह कानून-व्यवस्था की मजबूरियों के कारण है।

इतिहास गवाह है कि लोकगीत अधिकतर अनपढ़ पहाड़ी महिलाएँ ही रचती थीं। खेतों में काम करते हुए, पानी भरते समय या लकड़ी इकट्ठा करते हुए वे अपने सुख-दुख, संघर्ष और सपनों को गीतों में पिरो देती थीं। यही गीत मौखिक परंपरा के जरिये पीढ़ियों तक पहुँचते रहे।

आज भी उत्तराखंड की लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। गाँवों के मेलों और कौथिक जैसे पर्वों में इसकी झलक साफ दिखाई देती है। किंतु इसे जीवित रखने के लिए स्थानीय बोलियों का संरक्षण अनिवार्य है। बोलियाँ ही रीति-रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं की आधारशिला हैं। यदि बोलचाल से ये बोलियाँ गायब हो गईं, तो मौखिक परंपराएँ भी थम जाएँगी और एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के खोने का खतरा उत्पन्न होगा।

लेखक समाजशास्त्री हैं और चार दशकों से विकास एवं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में सक्रिय हैं।